Genitori né vicini né lontani: la giusta distanza per il bene dei figli

La famiglia pesa sulle scelte dei giovani. Con aspettative che aleggiano nel clima di casa e che possono intrappolare un percorso di crescita autonomo e autentico. Ma non c’è bisogno di strappi dolorosi. Basta stabilire le giuste distanze per aiutare i ragazzi a conquistare l’indipendenza e trovare il proprio posto nel mondo

Nora ha 31 anni, la passione della fotografia da una parte e i genitori che la vorrebbero al comando dell’impresa di famiglia dall’altra. Emma, una laurea in tasca da molti mesi e una madre che le “svaluta” tutte le possibili occasioni di lavoro. La vita di entrambe si muove nel medesimo scenario di disorientamento, ansia, senso di colpa e anche dolore: stati d’animo che soffocano tanti altri giovani adulti alle prese con il difficile, difficilissimo cammino di diventare adulti. E il cappio chi lo mette? La famiglia, con il suo carico di legami invisibili che intrappolano, con le paure che trattengono, con le aspettative che rimangono a vita e via dicendo.

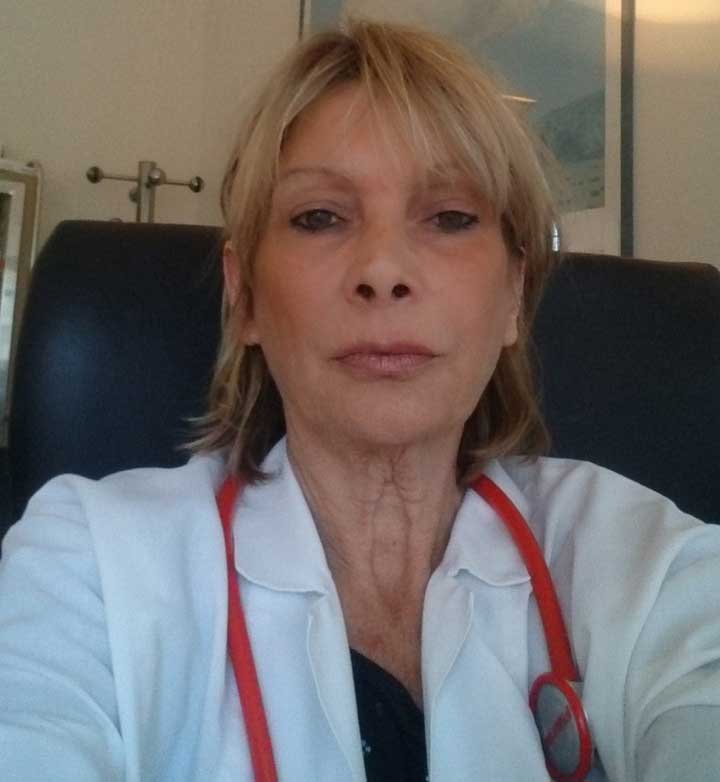

Per questo, la psicologa e psicoterapeuta Valeria Locati ha intitolato il suo libro La distanza che cura (Mondadori) in cui, attraverso racconti tratti dall’esperienza clinica e dalla narrativa, indaga su tutte quelle “catene” familiari che impediscono ai figli di essere indipendenti emotivamente. Un sottofondo di condizionamenti che va oltre al semplice “No, non lo fai” ma che sabota, subdolamente, la realizzazione dei veri desideri di ognuno riguardo alla scelta del partner, l’indipendenza economica e la realizzazione professionale.

Dottoressa Locati, il suo libro a chi è rivolto?

È dedicato alle famiglie tot court, considerando un po’ tutti i loro membri. In prima istanza, ci sono sicuramente i giovani adulti, sui 20 anni, in quella che è la fase tipica dello svincolo dal nucleo d’origine. Poi, prendo in considerazione anche i genitori che, a loro volta, sono stati giovani che si sono emancipati ma che, forse, non lo hanno fatto molto bene in quanto condizionati dai parenti, con delle ripercussioni sulla loro relazione con figli.

Insomma, si continua ancor’oggi a passare il testimone da padre in figlio…

Sì, c’è un’attivazione di modellamenti nelle generazioni successive. Da una parte, si vuole che i figli facciano certe cose, dall’altra si cerca di migliorare il rapporto con loro. Il condizionamento, infatti, non è solo negativo, a volte ha anche aspetti positivi, generativi. E oggi i genitori vogliono esserci, anche troppo, e quindi fanno sentire i ragazzi un po’ incapaci di trovare la loro autonomia.

Ci fa qualche esempio di “obblighi” che ci trattengono dall’essere noi stessi?

Quando parlo di “influenze familiari” non mi riferisco né a manipolazioni né a imposizioni autoritarie quanto, soprattutto, a una distanza “sbagliata” tra genitori e figli. Eccessiva, o troppo ravvicinata, soprattutto: più i genitori investono, più sono presenti, più invischiano i figli. Quest’ultimi, da un lato sentono, ed è fisiologico che sia così, una ribellione forte contro le aspettative genitoriali; dall’altra, vanno avanti con un carico invisibile ma pesantissimo sulle loro spalle: senso di colpa se il conformismo familiare non è rispettato, lealtà cieca verso le regole e i valori familiari, eredità di aspettative da non tradire. È come vivere sotto una cappa, piena di trabocchetti anti-libertà. Così, infatti, i ragazzi non riescono a scegliere in autonomia, e spesso vanno anche oltre: immaginano che i genitori abbiano certi desideri sul loro futuro, e cercano di gratificarli assecondarli in tutti i modi, negandosi di trovare una dimensione d’espressione autonoma.

Cosa significa diventare adulti?

Da un lato, significa trovare una strada per potersi sentire realizzati e, soprattutto, capaci di essere soddisfatti; dall’altro di essere persone fallibili ma attrezzate ad affrontare ciò che arriva nella vita in maniera che non sia polarizzata tra gli estremi “o va tutto bene o va tutto male”, cosa che i ventenni di oggi tendono a fare. In altre parole, siamo adulti quando ci si può muovere con una certa agilità in queste due direzioni. L’emancipazione emotiva è sempre uno strappo? Siamo abituati a pensare all’autorealizzazione come a una meta da raggiungere, con confini precisi. Molto spesso questo percorso di crescita ha a che fare con una lotta, una ribellione, un allontanamento (il classico “me ne ne vado dalla famiglia e taglio i legami, sennò non mi salverò mai”); oppure, si pensa di dover stare alle dipendenze dei genitori, subirli vita natural durante, pena un senso di colpa permanente.

Invece, il limite da darsi dovrebbe essere diverso: cominciare a vedersi come persone che meritano altro e che hanno la possibilità di dire “bene, io ho i miei bisogni, i miei desideri, le mie scelte” e li difendo per costruire uno spazio d’autonomia sostenibile quando la famiglia spinge, invade, blocca con le sue attese, i suoi timori, i suoi miti. L’importante, in pratica, è non aspettarsi dai genitori il fatidico “sì ok, va tutto bene, puoi andare” o anche “fai quello che vuoi, sono felice se tu sei felice”, ecco questo consenso non ci sarà (quasi mai) ma finché si sta ad aspettare il “permesso” bello e buono non saremo mai felici. Perciò, a un certo punto l’idea pratica è dirsi “ho fatto tutto quello che potevo fare, mi sento in pace con me stesso, ci sono io e la mia famiglia non sempre potrà contare su di me e schiacciarmi su tutta la linea”.

Cosa ci vuole, comunque, per arrivarci?

Non c’è una prassi, una strategia specifica da mettere in campo. Solo il tempo è il regista dell’autonomia psicologica, perché si tratta di un percorso lungo. Bisogna iniziare a ragionare sulla propria vita, anche con letture formative, di esplorazione di casi analoghi, di supporto psicoterapeutico nelle situazioni più pesanti o di dolore. E un lavoro che va costruito, che va monitorato ed è frutto di anni di riflessione su se stessi che porti consapevolezza (so chi sono, so quali sono le mie vere aspirazioni) e riposizionamento, imparando a riconoscere i legami che condizionano e a ripensarli senza subirli. Ci si svincola, quindi, creando confini, limiti, definizioni, regole chiare, non barriere o assenze. E, in questo, la cosa fondamentale è cercare di avere sempre uno sguardo che aggiunga qualcosa di nuovo alla nostra vita, e non restringa.

Gli adulti devono dare fiducia ai ragazzi che stanno per spiccare il volo...

È proprio il contrario, se padre e madre si muovono sull’onda che i figli si debbano meritare la libertà solo se fanno certe cose invece che altre siamo punto a capo, in un clima di limitazione. I genitori hanno il compito di educarli, di responsabilizzarli mentre i ragazzi quello di crescere nel rispetto degli altri, nella possibilità di seguire gli esempi che hanno di fronte. La fiducia la darei per scontata, semmai bisognerebbe capire perché i giovani fanno delle cose che noi non ci aspettavamo.

Questo è un altro passaggio…

Sì, se ci si attende che un figlio esegua esattamente tutto quello che diciamo e poi siamo delusi se non lo fa, c’è un problema di prospettiva. Cambiamo, allora, il nostro punto di vista. Anziché andare alla scoperta di ciò che non funziona, con tutto il suo seguito di accuse e colpe, è meglio mettersi in una posizione di indagine di chi ha 20 anni o poco più: prestiamo attenzione ai suoi bisogni, a quello che ci racconta, facciamo delle cose insieme, non portiamo sempre la nostra esperienza come quella giusta. In fondo, nell’educazione dei giovani, c’è sempre un tema di differenza generazionale, data dalla cultura del momento, dall’età, dalla velocità del mondo che cambia, che va sempre esplorata e tenuta in considerazione per lasciare andare via l’altro in modo sereno. Per tutti.

Lei, infatti, parla anche di andare oltre i miti familiari per sganciarsi… Cioè?

Sì, in ogni famiglia c’è un mito, può essere del denaro, del successo, della vena creativa come del fallimento. Sono tutte tematiche che si tramandano di generazione in generazione e danno un’impronta a quel determinato gruppo parentale che agisce in questa dimensione prestabilita. Esistono, ed è impossibile cancellarli. Il lavoro da fare è un altro: tenerli sempre a mente, e ripensarli senza subirli.

Faccio un esempio: per un ragazzo, il successo può identificarsi nel lavorare in una onlus, e non arrivare a essere un manager secondo lo schema dei congiunti. Come riesce a portare avanti la sua idea? Sopportando la frustrazione di non vedere realizzato il sogno di famiglia, di immaginare che i genitori possano cambiare e, se non succede, di andare avanti lo stesso per la propria strada. Per i genitori, invece, può essere un’occasione per vedere cosa accade e, magari, anche un modo per scoprire delle cose di se stessi che sono rimaste inesplorate nel tempo.

Così, si rifondano le regole della famiglia?

Senza dubbio, mi viene da dire che è quasi un obiettivo da raggiungere. Se guardiamo a un giovane adulto che è riuscito ad autodefinirsi, a realizzarsi, senza allontanarsi dai legami parentali è come se avesse sparigliato le carte. Alla luce del suo affrancamento psicologico, ha cambiato i pattern all’interno della “casa” perché ognuno deve ritrovare la propria posizione.

È la distanza che cura, insomma?

Siamo abituati a pensare al concetto di distanza come a qualcosa di negativo, un’accezione di lontananza. Quando però è solo una collocazione, una misura della posizione nello spazio. Se, tuttavia, le persone ricompongono la propria, automaticamente cambiano gli altri poiché spostandoci non siamo più nel grado relazionale precedente.

Quella giusta tra noi e i figli qual è?

In psicologia non esiste l’equo, a maggior ragione quando si parla di relazioni tra figli, genitori, nonni, che hanno delle specificità troppo particolari, personali per racchiuderle in una descrizione. In astratto, comunque, nella giusta distanza si dovrebbe stare bene, che sia una questione di chilometri o metri dipende da ognuno. In ogni caso, ci si allontana e poi si ritorna nel nido domestico con una nuova consapevolezza di sé e del proprio posto nel mondo.

Fai la tua domanda ai nostri esperti