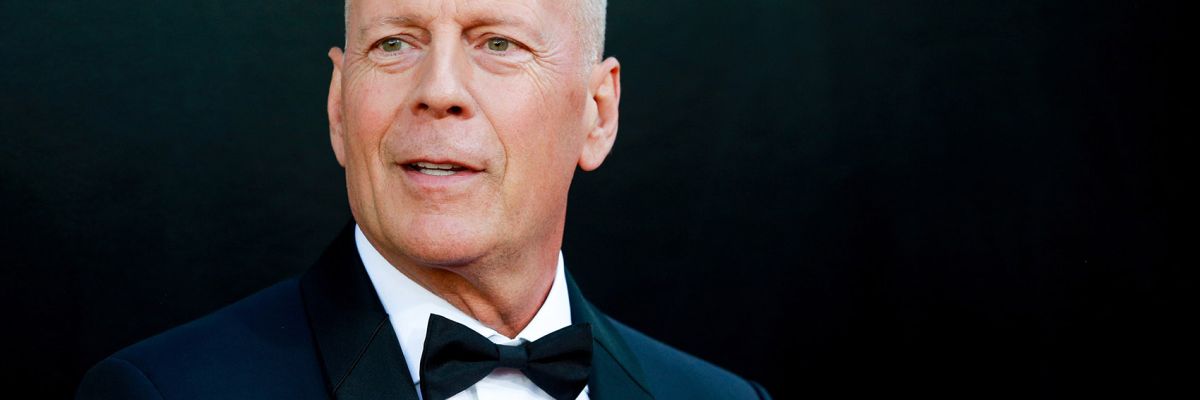

Preoccupano le notizie provenienti dagli Stati Uniti sulle condizioni di salute di Bruce Willis. L’iconico attore, amato protagonista di film cult come Die Hard, Il sesto senso e Pulp Fiction, è da tempo lontano dalle scene a causa di una grave malattia neurodegenerativa. Secondo quanto riportato da diverse testate statunitensi, tra cui il Chicago Tribune, la sua situazione sarebbe in rapido peggioramento: negli ultimi mesi, Willis avrebbe quasi completamente perso la capacità di parlare, leggere e muoversi autonomamente. Il quadro, molto delicato, non ha però ancora trovato conferma ufficiale da parte della famiglia. L’ultimo aggiornamento risale ad aprile 2025, quando i familiari avevano riferito condizioni stabili.

Il primo campanello d’allarme era arrivato nel 2022 con la diagnosi di afasia, un disturbo del linguaggio che lo aveva costretto a interrompere la carriera. Nei mesi successivi, il quadro clinico si era aggravato, portando a una diagnosi ancora più severa: demenza frontotemporale, una forma precoce e progressiva di demenza che compromette le capacità cognitive, colpendo in particolare linguaggio, comportamento e personalità.

Cos’è la demenza frontotemporale

Quando si parla di demenza, si commette spesso l’errore di considerarla una singola malattia. In realtà il termine indica un insieme di patologie neurodegenerative accomunate dal progressivo deterioramento delle funzioni cognitive – come memoria, linguaggio, capacità di giudizio, orientamento e comportamento – ma differenti tra loro per sintomi, decorso e cause.

La forma più nota è senza dubbio la malattia di Alzheimer, la più diffusa. Tuttavia, esistono altre forme meno conosciute, ma altrettanto complesse, come le demenze frontotemporali (FTD). Nonostante siano state identificate già all’inizio del Novecento dal neurologo Arnold Pick – contemporaneo di Alois Alzheimer – queste patologie sono rimaste a lungo poco studiate.

«Oggi, invece, sappiamo che le FTD rappresentano la seconda causa di demenza nelle persone sotto i 60 anni», spiega il professor Sandro Sorbi, direttore scientifico del presidio IRCCS Don Gnocchi di Firenze e professore ordinario di Neurologia all’Università degli studi di Firenze. «Colpiscono spesso individui ancora pienamente inseriti nel mondo del lavoro, con conseguenze profonde non solo per chi ne è affetto, ma anche per le famiglie e il contesto sociale che li circonda».

Quali sono i sintomi della demenza frontotemporale

Le demenze frontotemporali non costituiscono una singola malattia, ma un gruppo eterogeneo di condizioni neurologiche, con oltre quindici sottotipi attualmente riconosciuti. «A differenza dell’Alzheimer, non esordiscono con la perdita di memoria, bensì con alterazioni del comportamento o del linguaggio, dovute alla degenerazione dei lobi frontali e temporali del cervello», specifica l’esperto.

Nel sottotipo comportamentale, i primi segnali riguardano il cambiamento della personalità. Le persone colpite iniziano ad agire in modo insolito o inappropriato: ignorano le convenzioni sociali, fanno battute fuori luogo, diventano impulsive, disinibite o profondamente apatiche. «Possono modificare le abitudini alimentari, trascurare l’igiene personale o mostrare una ridotta capacità empatica», aggiunge il professor Sorbi. «Nelle fasi iniziali, questi sintomi sono spesso scambiati per disturbi psichiatrici, ritardando la diagnosi corretta».

Nella variante linguistica della demenza frontotemporale – come nel caso di Bruce Willis – il sintomo predominante è la compromissione del linguaggio. «I pazienti possono perdere la capacità di articolare correttamente le frasi, dimenticare le regole grammaticali o avere difficoltà a comprendere il significato delle parole», descrive il neurologo. «Alcuni, ad esempio, sentono un termine familiare come “cavallo”, ma non riescono più a collegarlo all’immagine dell’animale. Con il progredire della malattia, anche altre funzioni cognitive tendono a deteriorarsi, ma la comparsa precoce e la natura inizialmente sfuggente dei sintomi rendono questa forma particolarmente insidiosa».

Quali sono le cause della demenza frontotemporale

Un aspetto che rende le demenze frontotemporali oggetto di crescente interesse nella comunità scientifica è la forte componente genetica: in circa il 30-40% dei casi è presente una familiarità e sono già stati identificati almeno dieci geni coinvolti. In alcune mutazioni, lo stesso difetto genetico può causare sia la demenza frontotemporale sia la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), dando origine a quadri clinici misti e complessi.

«Al di fuori della componente genetica, non sono attualmente note cause ambientali o fattori predisponenti chiari», precisa il professor Sorbi. «Ad oggi, infatti, nessuno studio ha dimostrato in modo solido che l’esposizione a particolari sostanze, lo svolgimento di specifiche attività lavorative o determinati stili di vita possano aumentare significativamente il rischio di sviluppare una forma di demenza frontotemporale». Questo vale anche per altre demenze, benché la ricerca sia in continua evoluzione e nuove scoperte potrebbero emergere in futuro.

Come si diagnostica la demenza frontotemporale

Sul piano diagnostico, gli strumenti classici come TAC e risonanza magnetica possono essere molto utili. Nei pazienti con demenza frontotemporale le immagini cerebrali mostrano spesso un’atrofia marcata e selettiva delle aree anteriori del cervello – i lobi frontali e temporali – mentre le regioni posteriori, come l’area parietale e occipitale, restano sorprendentemente intatte. È un’immagine quasi “a due facce”: una parte del cervello gravemente colpita, l’altra ancora perfettamente conservata. A queste evidenze si aggiungono l’osservazione clinica, la valutazione neuropsicologica e, in centri specializzati, l’analisi di biomarcatori o test genetici, che aiutano a distinguere la FTD da altre forme di demenza, come alcune varianti frontali dell’Alzheimer.

«Il mondo della diagnosi, infatti, è complesso e richiede competenze ultra-specialistiche», ammette il professor Sorbi. «Alcune varianti cliniche si sovrappongono tra loro e rendono la distinzione difficile anche per medici esperti. Per questo, la diagnosi e la gestione delle demenze frontotemporali richiedono un approccio multidisciplinare, dove neurologi, geriatri, psicologi, logopedisti e assistenti sociali lavorano insieme, al fianco del paziente e della famiglia».

Quali sono le cure della demenza frontotemporale

Purtroppo non esistono ad oggi terapie farmacologiche in grado di arrestarne l’evoluzione. I trattamenti disponibili sono sintomatici e hanno un’efficacia limitata, mirata a gestire alcuni disturbi del comportamento o dell’umore.

Nel sottotipo comportamentale, che rappresenta una quota importante delle FTD, è fondamentale riconoscere che si tratta di una malattia neurodegenerativa. Questo è un punto critico, perché spesso – soprattutto nelle fasi iniziali – i sintomi come disinibizione, euforia o impulsività vengono interpretati come disturbi psichiatrici. «Di conseguenza, i pazienti possono essere indirizzati a cure inappropriate, con farmaci comunemente usati nelle psicosi, come gli antipsicotici, che raramente si dimostrano utili in questi casi e, anzi, possono risultare dannosi se non gestiti con competenza specifica», avverte il direttore scientifico del presidio fiorentino IRCCS Don Gnocchi.

Anche senza terapie risolutive, la diagnosi precoce rimane fondamentale per pianificare interventi che migliorino la qualità di vita di pazienti e famiglie. «Pur non potendo arrestare la progressione della malattia, possiamo attivare strategie di supporto, organizzare tutela legale e sociale, trattare i sintomi più difficili come insonnia, agitazione, apatia e irritabilità», aggiunge il professor Sorbi. «Esistono inoltre protocolli riabilitativi mirati per le varianti afasiche e comportamentali, che non rappresentano un semplice ripiego, ma offrono la possibilità di rallentare l’evoluzione del disturbo, migliorare l’autonomia e alleggerire il carico familiare».

Una grande risorsa – soprattutto per chi vive in zone remote o ha difficoltà logistiche nel raggiungere i centri specialistici – è la teleriabilitazione. Si tratta di programmi riabilitativi erogati a distanza, tramite piattaforme digitali, che permettono al paziente di svolgere esercizi e ricevere supporto da casa propria. Questi programmi si dimostrano particolarmente efficaci nelle fasi iniziali della malattia, quando la persona conserva ancora una certa autonomia. Inoltre, consentono continuità di intervento e alleggeriscono l’impatto sull’intero nucleo familiare, spesso messo a dura prova dagli spostamenti frequenti richiesti dai percorsi tradizionali.

Per fortuna, poi, la ricerca scientifica sta facendo passi avanti. Come per l’Alzheimer, si è osservato un accumulo patologico di proteine nel cervello – in particolare tau o TDP-43 – e alcuni studi stanno cercando di intervenire su questi meccanismi. Anche se non esistono al momento trattamenti approvati per modificare il decorso della malattia, la speranza resta viva, perché i progressi possono arrivare anche in modo inatteso.

Quali sono i rivolti sociali

Un aspetto sociale particolarmente delicato riguarda la percezione del paziente nelle prime fasi della malattia. «Spesso le persone con variante comportamentale non mostrano segni evidenti di confusione o disorientamento», riferisce il professor Sorbi. «Al contrario, appaiono perfettamente lucide, capaci di parlare fluentemente e, in alcuni casi, addirittura eccessivamente socievoli. Questo può far sembrare i loro comportamenti “semplicemente bizzarri”, piuttosto che sintomi di una patologia». Il problema è che questa apparente normalità li espone a rischi elevati di manipolazione e truffa, perché diventano facili da persuadere, spesso privi di freni inibitori e con un ridotto senso critico.

Un’altra caratteristica importante è la perdita dell’insight, ovvero della consapevolezza di essere malati. A differenza di chi soffre di Alzheimer nelle fasi iniziali – che spesso si accorge con sofferenza di non ricordare più nomi, appuntamenti o oggetti quotidiani – le persone con FTD comportamentale tendono a non rendersi conto del proprio cambiamento. Questo rende ancora più difficile per le famiglie intervenire tempestivamente.

In questo contesto, assume grande importanza la figura dell’amministratore di sostegno, prevista dalla legge italiana per tutelare le persone fragili. Proprio nei casi di demenza frontotemporale, attivare tempestivamente questa figura può essere decisivo per proteggere i pazienti, soprattutto quando sono ancora formalmente capaci di intendere e volere, ma manifestano comportamenti che mettono a rischio il loro benessere e la loro sicurezza.

Diverso è il caso delle varianti linguistiche, come quella che ha colpito Bruce Willis. In questi pazienti il disturbo principale è legato alla parola e alla comprensione del linguaggio: sono persone che si rendono conto delle loro difficoltà e, spesso, sono più inclini a farsi aiutare. Proprio per questo il contesto familiare tende a essere meno teso e la collaborazione con i medici è più semplice. Purtroppo, anche in questi casi, non esistono terapie che arrestino la malattia, ma si può lavorare su interventi mirati per sostenere la comunicazione e l’autonomia il più a lungo possibile.

C’è anche una buona notizia

«Studi epidemiologici condotti negli Stati Uniti e in Europa, che confrontano l’incidenza delle demenze dagli anni ’80 fino agli anni 2020, mostrano un dato sorprendente», annuncia il professor Sorbi. «La demenza sembra diventare meno frequente. In questi 30-40 anni, infatti, si è osservata una riduzione costante dell’incidenza delle demenze nella popolazione generale».

Perché succede? Non abbiamo ancora una risposta certa, ma l’ipotesi più accreditata è che una maggiore attenzione ai fattori di rischio cardiovascolare abbia avuto un effetto protettivo anche sul cervello. Controllo della pressione arteriosa, alimentazione più equilibrata, riduzione del fumo, gestione del diabete e maggiore attività fisica sembrano avere un ruolo fondamentale.

Il cervello, infatti, è un organo estremamente esigente. Vive “istante per istante” grazie all’apporto continuo di ossigeno e glucosio trasportati dal sangue. Quindi, tenere in buona salute il sistema cardiovascolare significa proteggere anche il cervello. Il vecchio detto “mens sana in corpore sano” non è mai stato così vero.

L’attività fisica è tra gli strumenti più potenti che abbiamo per prevenire le demenze. Non serve diventare atleti professionisti: è sufficiente fare 20-30 minuti al giorno di movimento reale, come una camminata a passo sostenuto (quella in cui non riesci a parlare agevolmente, perché stai “lavorando” con il corpo). Anche il giardinaggio o altre attività quotidiane dinamiche vanno benissimo, purché costanti. Questi effetti sono stati dimostrati sia negli animali sia negli esseri umani, in studi longitudinali di ampia portata.

La ricerca ha mostrato che l’attività fisica modifica l’espressione di alcuni geni legati alle malattie neurodegenerative. Uno studio pubblicato recentemente su Nature ha evidenziato come l’esercizio influenzi l’attivazione o il silenziamento di geni che regolano i processi infiammatori e neurodegenerativi. In altre parole: fare movimento agisce direttamente sul nostro patrimonio genetico, riducendo il rischio di sviluppare demenze.

«È importante chiarire però un punto: nel caso delle demenze frontotemporali, dove il ruolo della genetica è più marcato rispetto ad altre forme, non possiamo parlare di prevenzione vera e propria», conclude l’esperto. «I fattori di rischio modificabili incidono meno. Tuttavia, mantenersi in salute aiuta comunque il cervello a resistere più a lungo e può contribuire a rallentare l’esordio o la progressione dei sintomi».

Fai la tua domanda ai nostri esperti